この記事は、以下の人を対象としています。

・わいせつ教員対策法について、概要だけでも理解しておきたいと考えている人

小学校教員による女子児童の盗撮事件の報道が、世間をにぎわしています。

またこの件以外でも、教員等による児童生徒への性犯罪に関するニュースを連日のように耳にする状況です。

学校に通う子がいる親御さんは、不安な心境ではないかと思います。

こうした保護者の方の不安を少しでも解消できるようになるため、私たち私立学校事務員は適切な知識を身につけておく必要があります。

ただ、一括りに「性犯罪等に関する知識」と言っても、細かなことまで含めると多岐に渡るため、何から手をつければよいかわからないというのが正直なところ。

そこでこの記事では、そうした「性犯罪等に関する知識」の中でも特に学校に関係の深いと私が考えている「わいせつ教員対策法」について紹介したいと思います。

制度の概要や学校がとるべき行動など、文部科学省が公表している資料から私見でポイントをピックアップしています。

主な内容としては以下のとおりです。

- 法律の概要

- 法律が定める施策

私の今の勤め先での実例もあわせて紹介していますので、皆さまの情報整理にお役立ていただければ幸いです。

参考資料

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について」(文部科学省ホームページへリンク)

この資料から抜粋するかたちで使用させていただきます。

【①概要】わいせつ教員対策法とは

そもそも、「わいせつ教員対策法」って何?という人もいるかもしれませんね。

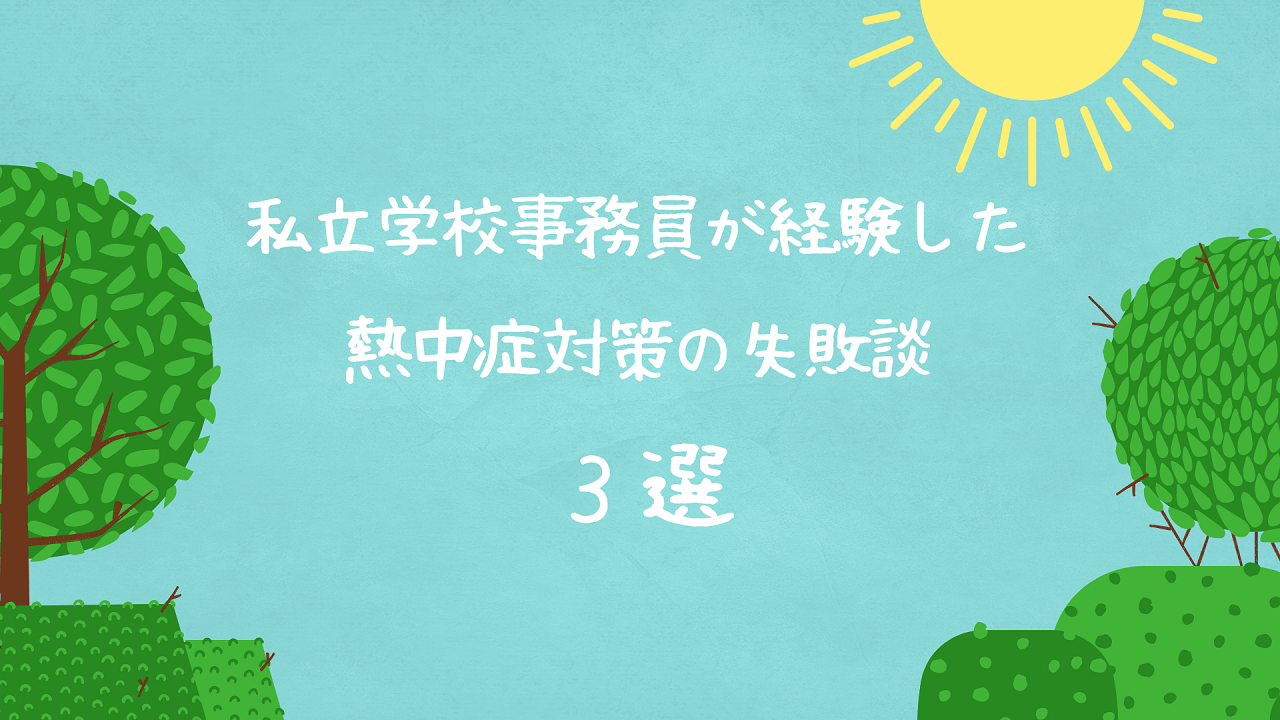

「わいせつ教員対策法」、正式には「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」と言います。

令和4年4月1日から施行されています。

その概要としては以下の2点。

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について」(文部科学省) (https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm)を加工して作成

- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の推進

- 児童生徒等の権利利益の擁護

あわせて言葉の定義もおさえておきましょう。

特に「児童生徒性暴力等」はわかりにくい表現ですが、文部科学省の資料ではこの言葉が意味することとして以下の5点を挙げています。

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について」(文部科学省) (https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm)を加工して作成

- 児童生徒等に性交等をすること又は性交等をさせること

- 児童生徒等にわいせつ行為をすること又はわいせつ行為をさせること

- 刑法第182条(面会要求、自撮り要求等)、児童ポルノ法、性的姿態撮影等処罰法違反の行為

- 痴漢行為又は盗撮行為

- 児童生徒等に対する悪質なセクハラ

これらについては、「刑事罰にならない場合」や「児童生徒等の同意がある場合」に該当しても「児童生徒性暴力等」にあたるとされています。

以上について参考までに、文部科学省が公表している資料を掲載します。

出典:「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 概要(令和5年7月13日更新)」(文部科学省)より引用

(https://www.mext.go.jp/content/20240718-mxt_kyoikujinzai01-000011979_04.pdf)

今回の事件で問題となっている「盗撮行為」がしっかり明記されていますね。

まずは私立学校事務員として、こういう法律があるということを覚えておきましょう。

【②施策】学校がとるべきこと

続いて、同じ資料からこの法律が定めている取組みについて見てみます。

大きくは3つあります。

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について」(文部科学省) (https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm)を加工して作成

- 防止に関する措置

- 早期発見・対処に関する措置

- 教育職員免許法の特例

この中で、私立学校事務員として注目しておきたいのは、「①防止に関する措置」と「②早期発見・対処に関する措置」の中身です。

①防止に関する措置の中では、

- 教育職員等・児童生徒等に対する啓発

- 特定免許状失効者等に関するデータベース

の2点がポイントと考えています。

そして、②早期発見・対処に関する措置の中では、特に「早期発見」の方が重要だと思われます。

まずは、「児童生徒性暴力等」を起こさせないことが最重要ですね。

そして、万が一発生しても早期に発見できる仕組みを構築しておくことが大切です。

これらについて、1つずつチェックしていきましょう。

【教育職員等・児童生徒等に対する啓発】

前述のとおり、何と言っても「児童生徒性暴力等」を起こさせないことが最重要。

そのための中心となる取組みが、この「啓発活動」だと考えています。

しかし、どういった内容の啓発活動が有効かは判断が難しいように思われます。

適切な例ではないかもしれませんが、運転免許証の更新講習をイメージしてみてください。

講習の際には、様々なパターンの「交通犯罪防止」に関する啓発動画等を見ていると思います。

私が記憶しているだけでも、

- ドラマ仕立てで、交通犯罪を犯した人や被害に遭った人の状況を再現するもの

- 実際に罪を犯した人が登場し、当時のことや現在の様子を語るもの

などがありました。

どれも「交通犯罪が自分の人生に取り返しのつかない影響を与える」というメッセージ性を帯びたものでした。

しかし、こうした啓発活動を経ても交通犯罪は後を絶ちません。

「効果がない」というわけではないと思いますが、「自分は大丈夫」と思って適当に聞き流す人もいます。

そしてそうした人ほど、交通犯罪を犯してしまうわけです。

これと同様の印象を、この「児童生徒性暴力等防止」の啓発活動でも抱いてしまいます。

このように、啓発活動はなかなかその成果が見えにくいという一面があるわけです。

その一面を理解したうえで、「万能な啓発活動はない」ということを前提に、とにかく活動し続けるということが大切だと考えています。

私の勤め先でも、研修とまではいきませんが、定期的に職員会議の中で啓発活動を行っています。

新聞やネット記事などを利用して、校長から教職員へ「児童生徒性暴力等防止」について伝えるというやり方です。

「もう聞き飽きた」というくらい回数を重ねて、粘り強く訴えかけていく姿勢。

これが啓発活動のポイントではないでしょうか。

【特定免許状失効者等に関するデータベース】

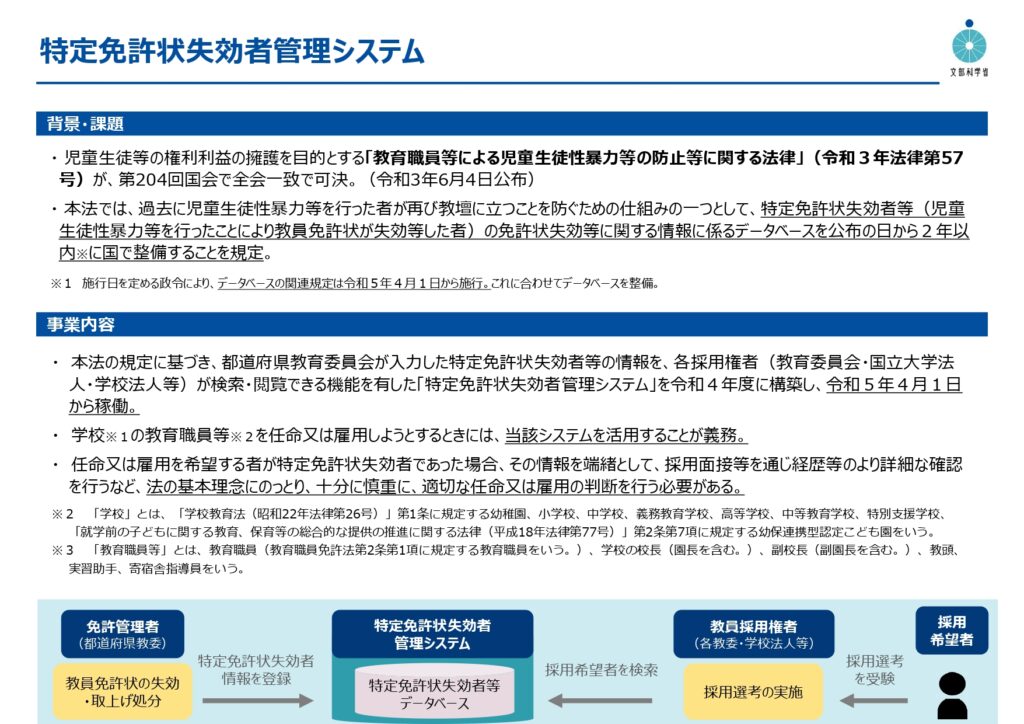

これは、特定免許状失効者等(児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等した者)の免許状失効等に関する情報を記録したデータベースになります。

学校の教育職員等を任命又は雇用する際には、当該データベースを活用することが義務付けられています。

こちらも文部科学省の公表資料をご参考ください。

出典:「特定免許状失効者管理システム(特定免許状失効者等データベース)概要」(文部科学省)より引用

(https://www.mext.go.jp/content/20240718-mxt_kyoikujinzai01-000011979_16.pdf)

このデータベースには「抑止力」という意味で「予防」の効果があるように思います。

さらにこの「抑止力」にも2種類あると私は理解しています。

- データベースに実名が載ってしまうという個人への心理的な抑止力

- データベース利用より、学校にとって不十分な情報による採用を未然に防ぐという抑止力

ちなみに、このデータベースとは別に「官報情報検索ツール」というものがあります。

前述のデータベースは「児童生徒性暴力等」により免許状失効等した人が対象でしたが、こちらのツールの方は「児童生徒性暴力等」に限りません。

当該データベースもツールも、私のような事務員が利用登録するものではないようですので、ここでは利用方法等の詳細は割愛させていただきます。

なお、また私の今の勤め先の話になりますが、データベースの利用が義務化される前に、ツールの方で教員求人の応募者を検索したところ、ヒットしたことがあったようです。

詳しいことは我々採用に関わらない者には情報共有されていませんが、面接をするにあたり本人に慎重かつ十分に聞き取り確認を行ったという話を聞きました。

最終的にその方は、採用には至っていません。

私の勤め先のような田舎の小さな高校は、応募者がいるだけでもありがたいため、こうしたチェックが抜けがちになりそうですが、いつどのタイミングで現れるかわかりませんので、手を抜くことなく確認しましょう。

【早期発見のための措置】

「児童生徒性暴力等」が起こってしまったら、とにかく迅速な対応で被害が拡大しないようにすることが大事。

そのためには、まず定期的に生徒から確認をとる仕組みを構築する必要があります。

例えば、私の勤め先では学期ごとに匿名でアンケートを実施しています。

内容としては「ハラスメントに関するアンケート」として実施していますが、万が一「児童生徒性暴力等」の被害に遭っている生徒がいれば、このアンケートで申し出があるのではと考えています。

あわせて相談体制として、各学年の学年主任を相談窓口としていますが、教員から何らかの被害を受けている場合に、別の教員であっても同じ「教員」という立場の人に相談するのは心理的ハードルが高い。

そこで、中立的な「養護教諭」と「事務員」も相談窓口のメンバーに入れています。

ちなみに事務員メンバーは私です。

とにかくまずは、当該法律に従った対応をとっているということが重要ですので、皆さまの勤め先がどのようなかたちになっているかを確認してはいかがでしょうか。

まとめ

- わいせつ教員対策法という法律があります。

- その法律に則って、教職員には△△という啓発活動を定期的に行っています。

- あわせて教員採用時にはデータベース等を活用しています。

- 万が一発生しても早期発見できるよう、定期的に生徒を対象にアンケートを実施したり、相談窓口として□□を置いています。

事務員として最低限、こうしたことが保護者等に説明できるようになっておく必要があるのではないでしょうか。

今回の記事がその一助になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。