この記事は以下のような人を対象としています。

・相手に自分の意見や思いを伝えることが苦手な人

あれこれやり方を変えて説明しても、なかなか相手に納得してもらえないなぁ。

こんな経験、私立学校事務員の方であれば一度や二度では済まないくらいあるのではないでしょうか。

- 進学先選びで悩んでいる保護者

- 学校生活のことで不安を抱えている生徒

- 仕事やプライベートのことで落ち込む同僚

こうした人たちに説明やアドバイスなどをした際に、説明する側からすれば相手から「納得」や「共感」の反応が欲しい。

しかし、なかなかうまくいかないというのが現実だと思います。

その原因の一つとして考えられるのが、「伝えるべきメッセージ」に十分な魅力が備わっていないから。

この「伝えるべきメッセージ」を魅力あるものにすることができれば、相手から「納得」や「共感」を得やすくなるわけです。

そこでこの記事では、「伝えるべきメッセージ」の魅力につながる「5つの要素」を明確にする方法を、参考書籍の内容に基づき、紹介したいと思います。

その5つの要素とは以下のとおりです。

「伝え方」より引用

- 「伝えたいこと」

- 「伝える相手」

- 「困りごと」

- 「よさ」

- 「わけ」 P93

この5つの要素を明確にする方法を身につけることで、相手から「納得」や「共感」を得ることができ、相手にとっても悩み事が解決したり、知りたいことを知ることができるようになります。

他人とのコミュニケーションを円滑にするための一助となれば幸いです。

書籍の紹介

書籍名:伝え方

著者名:松永 光弘

出版社:クロスメディア・パブリッシング

発売日:2023年6月1日

【重要】人に何かを伝えるときに理解しておくべきこと

具体的な方法をお伝えする前に、大前提として皆さまと共有しておきたい点がありますので、書籍より引用させていただきます。

文章などでなにかを伝えようとする人には、「めざすのは納得、あわよくば共感」という目標を掲げることをすすめています。 P30

「伝え方」より引用

相手の悩み事等に対して一方的に自分の意見などを伝えるのではなく、「納得、あわよくば共感」を目標としたうえでコミュニケーションをとることが大切です。

私もそうですが、相手が当然納得してくれるものだと思い込んで伝えようとしてしまいがちですよね。

そこでさらに重要なのが、相手とのコミュニケーションの構造を理解しておくことです。

書籍では次のように紹介しています。

なにかを伝えるコミュニケーションはすべて、「伝え手」が伝える事柄をいったん表現し、「受け手」がそれを見聞きする、という2段階のプロセスを経ています。 P37

「伝え方」より引用

例えば生徒から、

どうして勉強しないといけないんですか

と言われたとき。

こうしたシチュエーション、身に覚えありませんか。

この時、「伝え手」である私たちは、

「勉強しないと将来、進路選びで大変なことになるよ」

と言葉で表現します。

これが1段階目のプロセスです。

そして、この表現を生徒側が見聞きする。

これが2段階目のプロセスになります。

このように、プロセスが分かれていることを意識しておく必要があります。

なぜそのような意識が必要なのか。

それを書籍では以下のように解説しています。

ほとんどの伝えるコミュニケーションは、受け手がある程度の時間や労力、注意力などを割いて、読んだり、聞いたりしてくれなければ、「納得」はおろか、「理解」にたどり着くことができません。 P39

「伝え方」より引用

つまり、受け手側が2段階目のプロセスに入らなければ、伝えるコミュニケーションは成立しないことになるわけです。

キャッチボールのように、投げたら受け取ってもらえるという考えではだめということですね。

そうなってくると、考えなければならないのは「どうすれば受け手が2段階目のプロセスに入ってくれるか」という点。

ここが重要になってきます。

この点を検討するにあたってのポイントを書籍では以下のように紹介しています。

自分なりに「伝えたいこと」をもつ。そのうえでそれを受け手にとっての「自分ごと」になるように変換していく。

「伝え方」より引用

そうすることで、受け手に伝わる伝え方ができるようになるのです。 P49

ここで一旦、情報を整理します。

- 伝えるコミュニケーションをとるときは、「めざすのは納得、あわよくば共感」を目標にする。

- 伝えるコミュニケーションは「伝え手」と「受け手」の2段階にプロセスが分かれる。

- 大切なのは受け手側のプロセス。

- 自分なりの「伝えたいこと」を受け手の「自分ごと」にできれば、2段階目のプロセスにつながり、目標達成に近づく。

このようになると考えています。

これらの点を理解したうえで、以降は「伝えたいこと」明確にし、受け手にとっての「自分ごと」に変換するための具体的な方法を紹介したいと思います。

【2つのステップ】受け手に伝わるメッセージの作り方

まず、伝わるメッセージを構成する5つの要素を再確認しておきましょう。

「伝え方」より引用

- 「伝えたいこと」

- 「伝える相手」

- 「困りごと」

- 「よさ」

- 「わけ」 P93

この5つの要素それぞれの関係について、書籍では次のように整理しています。

伝え手は、自分の<伝えたいこと>を用いて、受け手=<伝える相手>が抱えている課題や悩み=<困りごと>の解決をうながす。

「伝え方」より引用

その道理=<わけ>と、得られる意味や効果、メリットなど=<よさ>を提示しているのが<メッセージ>、という位置づけです。 P94

それでは、この位置づけを念頭に置いて、具体的なメッセージ作成方法を見ていきましょう。

その方法とは以下のとおりです。

では、具体的に、どんなふうに<メッセージ>を見つけるのか。大きな流れとしてはつぎの2つです。

「伝え方」より引用

①<メッセージ>の「要素メモ」を作成する

②「思考の型」に沿って<メッセージ>を導きだす P95

【ステップ1】要素メモの作成

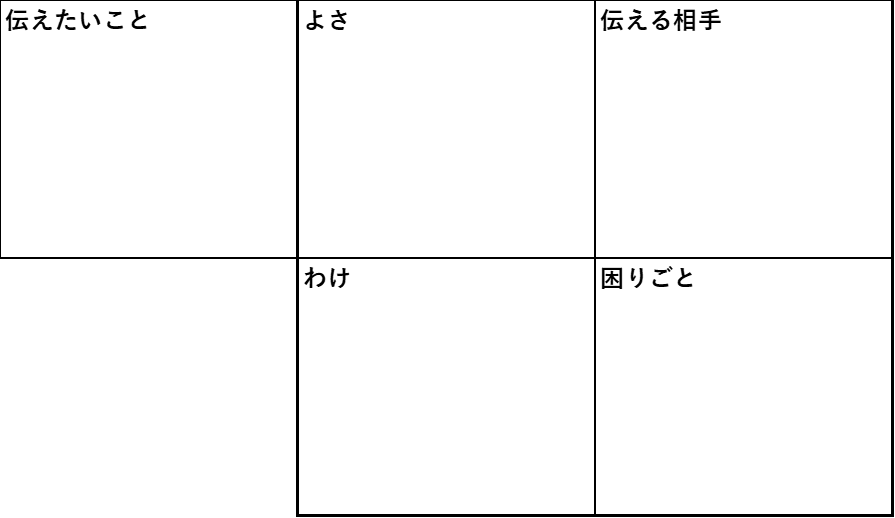

①の「要素メモ」とは、以下のような様式になります。

「伝え方」P96より引用

各要素のマスに思いつくことを書き出し、マスの中を埋めていきます。

【ステップ2】「思考の型」に沿って整理

続いて②の「思考の型」について紹介します。

「伝え方」より引用

- <伝える相手>が、日常でもっている<困りごと>を、本人の目線で生活をイメージしながらさがす。

- <困りごと>を見つけたら、それが<伝えたいこと>によって解決されないかと考えてみる。

- もし解決されそうであれば、解決されてどうなるのかという結果=<よさ>をつきつめる。

- なぜそうなるのかという<わけ>を考える。 P97

要素メモに書き出した内容を、この型に沿って整理していくわけです。

そうやって整理した内容を、チェックしていくわけですが、そのチェックのポイントについて書籍では以下のように紹介しています。

「思考の型」を経て導きだされた<メッセージ>を、伝える相手の目線で見たときに「そうかも!」といえそうなものになっているかどうか。そういう目で吟味してみる。 P115

「伝え方」より引用

「初めて知った!」とまではいかなくとも、「確かにそうかも!」というくらいの「小さな発見」レベルに到達しているかということですね。

【実践】ブログの記事を書いてみる

実は今回の記事は、上述の2つのステップに沿って書き上げてみました。

私の中での各要素は以下のとおりです。

- 「伝えたいこと」:「伝えるべきメッセージ」に魅力を持たせるための5つの要素を明確にする方法

- 「伝える相手」:私と同じように、相手に自分の意見や思いを伝えることが苦手な人

- 「困りごと」:自分が伝えたいことが相手にうまく伝わらず、「納得」や「共感」を得ることができない

- 「よさ」:納得や共感を得ることができ、他人とのコミュニケーションが円滑になる

- 「わけ」:「伝えるべきメッセージ」を受け手にとっての「自分ごと」に変換できるようになるから

記事を読んでいただいて「そうかも!」と思っていただければ嬉しい限りです。

まとめ

生徒募集を担当する事務員や生徒対応の多い部署の事務員はもちろんのことですが、私のような経理・会計業務担当の事務員でも、相手から納得や共感を得るためにコミュニケーションをとらなければならないケースは少なくないというのが実感です。

そうした際に、今回紹介した方法を活用してあらかじめ「伝えたいメッセージ」を明確にしておけば、スムーズに事が進み、さらにそれが良好な人間関係の構築にもつながると思います。

この記事を読んで少しでも「そうかも!」と感じた方は、ぜひ実践してみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=20954297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8369%2F9784295408369_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)