この記事は以下のような人を対象としています。

・私立学校法が改正されたが、変更点やその経緯、自分の仕事への影響を知りたい

前回の記事で改正「前」の私立学校法について解説しましたので、今回は改正「後」のことについてまとめてみました。

前回の記事では、私立学校法制定の背景など「私立学校法の基礎」となるポイントを解説しました。

「私立学校法の基礎」は、今回の改正の影響をほとんど受けていませんが、改正内容を理解するうえで重要な部分となります。

この「基礎」を踏まえたうえで、改正の内容に触れるとより理解が深まると思います。

できる限り読みやすくするために、条文の引用などは使わず解説していますので、前回と今回の記事をお読みいただき、知識習得の参考にしていただければ幸いです。

【おさらい】私立学校法制定の背景と私立学校法の概要

前回の記事の最後に「まとめ」として書いた内容を、以下に再掲します。

【私立学校法制定の背景】

- 日本の教育において私立学校は重要な存在であるため、国としては私立学校が健全に発達してほしい

- その健全な発達のためには、私立学校に「自主性」と「公共性」が必要である

- その「自主性」と「公共性」の法定根拠として私立学校法が制定された

【私立学校法の概要】

- 私立学校法の内容は「外部規律」と「内部規律」に区分できる。

- 外部規律は「自主性」に関わるルールであり、私立学校を取り巻く外部団体等を適用対象としている。

- 内部規律は「公共性」に関わるルールであり、私立学校やその母体である学校法人を適用対象としている。

これらが今回の改正内容を理解するための重要なポイントとなりますので、頭の片隅にでも置いておきましょう。

【大きく分けて3つ】改正の概要

・改正を理解するためのキーワード

「公共性のさらなる向上」

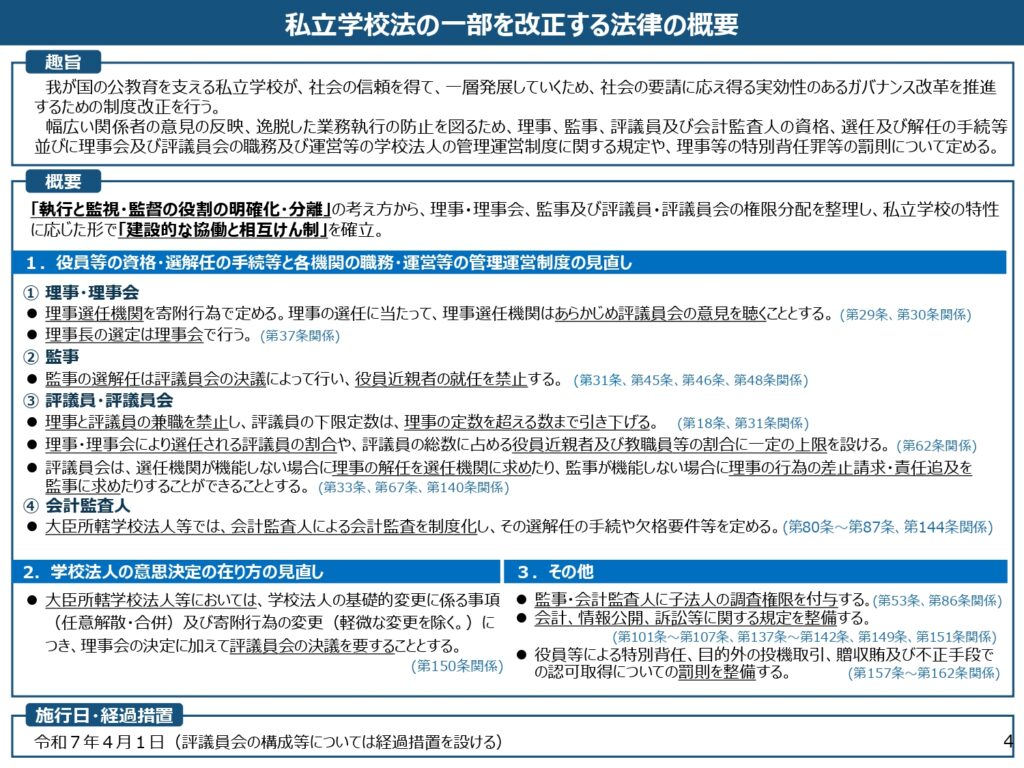

改正の概要をまとめたものが、文部科学省のホームページに掲載されていますので、そちらを引用させていただきます。

出典:「私立学校法の改正に関する説明資料(令和7年3月25日更新)」(文部科学省)より引用(https://www.mext.go.jp/content/20241220-mxt_sigakugy-000021776_1.pdf)

資料に基づくと、改正の概要は以下の3つのポイントに分けられています。

- 役員等の資格・選解任の手続等と各機関の職務・運営等の管理運営制度の見直し

- 学校法人の意思決定の在り方の見直し

- その他

この資料、難しい言い回しや言葉が使われていて理解しづらい印象を受けますが、改正内容のほとんどが「学校法人内部の組織やルール」に関するものであることが読み取れます。

つまり、前回の記事の表現を使うと「内部規律=公共性」に関わる改正であるということが言えます。

このことを意識しながら、改正の背景をおさえていきましょう。

【意識の変化】改正の背景

・改正の背景を理解するためのポイント

「行政視点」から「国民視点」へのシフト

詳しい条文の紹介は省略しますが、今回の改正で内部規律に関する条文が大幅に増えています。

このことから、「公共性のさらなる向上」が改正の目的であるとも捉えることができます。

では、なぜ公共性をさらに向上させる必要があるのでしょうか。

そこには、私立学校法制定時と現在における「私立学校を見る目の変化」が関係していると考えられます。

私立学校法制定時の背景

前回の記事でも触れましたが、私立学校法は「私立学校への助成」を目的に制定されました。

私立学校の「公共性」を法的に位置づけることでその助成を可能とし、それが私立学校の健全な発達を支え、日本の教育の発展につながるという考えだったわけです。

これは、助成を実施する「国や都道府県等の視点」が重視されたとも言えると思います。

今回の改正における背景

一方、現在は私立学校法制定当時と比べて、社会が大きく変化しました。

中でも以下の2つの変化が、今回の改正に影響を与えているように感じられます。

- 進学率の向上

- 通信技術の発達

進学率が向上したことにより、自分たちの進学先への関心が高まったと思われます。

そして、その大学や高校など進学先の多くは私立学校です。

通うつもりがない学校のことをわざわざ知ろうとは思わないですよね。

さらに通信技術が発達し、いつでもだれでも容易に知りたい情報にアクセス可能となったことで、国民は私立学校に関するいい情報だけでなく、不祥事など悪い情報も全て知ることができるようになりました。

つまり「世間の関心の向上」+「情報アクセスの容易化」により、私立学校は国民からの厳しいチェックを受けることになったということです。

こうした状況から「国や都道府県等の視点」よりも「国民の視点」が重視されるようになったという背景が、今回の改正に関係していると考えられます。

国民としては、自分たちが納めた税金が私学助成に使われていることを知っているわけですので、不祥事等があった場合「本当に税金の行き先として相応しいのか」という印象を持ってしまいます。

この印象を払拭するためには、私立学校は「税金による助成を受けるにふさわしい組織」つまり「公共性の高い組織」と世間からあらためて認めてもらうことが必要になります。

そこで、私立学校の「公共性」を高めることを目的とした改正を実施し、私立学校を運営する学校法人内部に、不祥事などが発生しにくい仕組みを構築するよう法的に義務付けたというわけです。

【全員関係あり】事務員への仕事の影響

・改正内容が業務に与える影響のポイント

国民視点を意識した業務体制の整備

今回の改正について、私たちのような私立高校事務員は、上述のような改正の背景を理解しておけば問題ないと思います。

改正内容の直接的な影響を受けるのは、理事会や役員などに関係する学校法人本部の事務員がメインだからです。

しかし、それ以外の事務員の業務には全く関係ないのかと言われるとそうではありません。

私たちの業務も「国民視点」の対象に入っています。

私たちのような事務員も今回の改正の趣旨を踏まえて、普段の業務における仕組みの見直しを図る必要があると考えています。

見直すポイントは「ミスや不正が発生しない役割分担」です。

経理業務で言うと「お金を使う人」「お金を出し入れする人」「使途と出し入れをチェックする人」を明確に分けることを徹底することが例として挙げられます。

上述の説明資料のなかにも「権限分配」という文言が使われていますが、私の経験上からもこうした役割分担が最も不正防止等への効果があると思っています。

今回の改正の趣旨を踏まえて業務体制を整備し、日常業務から「公共性の向上」を目指すようにしましょう。

まとめ

前回の記事でも述べましたが、私立学校法が直接私のような高校事務員の業務に影響を与えるケースはほとんどありません。

しかし、「公共性の向上」という視点で考えれば、私たちの業務にも大いに関係してきます。

全ての法改正について意識することは不可能ですが、私立学校法に限らず「学校」に関する法律の改正については、文部科学省のホームページをチェックするなどしてアンテナを張り巡らせておくことをおすすめします。

そして、改正の趣旨だけでも理解したうえで「私立学校に何が求められているか」を考えて、日々の業務にあたるようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。