この記事の目的は、以下のとおりです。

・私立高校の無償化について理解する

・就学支援金のお金の流れを理解する

・私立高校の学費業務に関する知識を身につける

今回の記事では、最近話題となっている「私立高校の無償化」に関する会計処理等について解説します。

世の中では、所得制限の取扱いや支援額の引き上げがメインテーマとなっていますが、

- そもそも現状はどんな状態か

- 実際に私立高校の経理・会計担当の事務員は、この「無償化」についてどのような処理をしているか

制度が変わる前に、これらについて現状を知ってもらうことがこの記事の目的です。

私立高校事務員としての業務を遂行する一助にしていただければ幸いです。

【基本の確認】私立高校の無償化とは

まずは、そもそも「私立高校の無償化」とはどういうものか確認しましょう。

私立高校の無償化は、正式には「高等学校等就学支援金制度」といいます。

文部科学省のホームページではこの制度を以下のように説明しています。

本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給します。

※両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯

出典:文部科学省ホームページ (https://www.mext.go.jp/)

さらに、私立高校等に通う所得等要件を満たす世帯(年収約590万円未満の世帯 世帯の構成は上述の※と同じ)の生徒に対して、就学支援金の金額が加算されるという仕組みになっています。

現状の就学支援金の金額は以下のとおりです。

- 910万円未満の世帯:年額118,800円→公立高校の授業料の金額と同額

- 590万円未満の世帯:年額396,000円(118,800円+加算分277,200円)

公立高校に通う生徒は就学支援金の支給対象となれば、授業料と同額の支援金の支給を受けることができるため、「授業料が無償」となるわけです。

そして2025年度予算案では以下の点が焦点となっています。

- 396,000円を私立高校の授業料の平均額である457,000円に引き上げる。

→私立高校でも「授業料が無償」の状況にする。 - 上述の所得制限を撤廃する。

まずは、私立高校に勤める者としてこのあたりを抑えておけば問題ないと思います。

就学支援金のお金の流れ

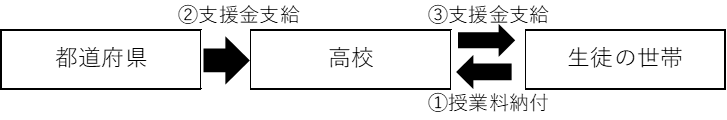

この就学支援金は、直接生徒の世帯にお金が振り込まれるわけではなく、一旦その生徒が通う高校の所在地の都道府県から高校に入金されます。

その後のお金の流れは、高校側が授業料を徴収するにあたって、この就学支援金をどのように取り扱っているかによって異なります。

ケース1:高校から生徒の世帯へ支給

就学支援金を考慮せずに、授業料を徴収している場合がこのケースに該当します。

授業料は一度納めていただき、就学支援金が学校に入金された後に、各世帯へと振り込みます。

生徒側から見れば一度納めた授業料が「返金」されるかたちです。

以下のようなイメージになります。

基本的に高校の学費は口座引落で徴収していますので、高校側は各生徒の預貯金口座情報を持っています。

そのため、わざわざ口座情報を確認する手間は不要で、把握している口座へ就学支援金を振り込めばよいわけです。

この方法では、就学支援金と授業料徴収を切り分けて処理するため、高校側の負担は少ない反面、生徒側は一度授業料全額を納付なければならず、経済的負担が大きくなります。

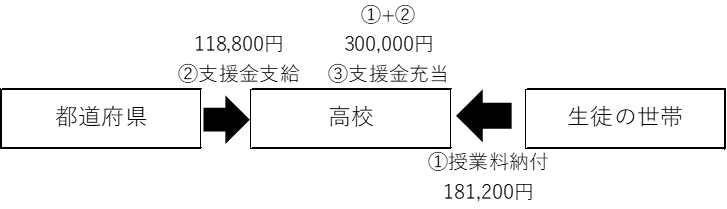

ケース2:高校が受領

就学支援金を考慮して授業料の金額を調整したうえで、徴収している場合がこのケースに該当します。

こちらは具体的な例を挙げて確認しましょう。

例)授業料年額300,000円で、生徒が就学支援金年額118,800円の支給対象の場合

高校側で、授業料300,000円から就学支援金118,800円を差し引き、差額181,200円を請求します。

生徒側はこの181,200円を高校へ納めます。

都道府県から就学支援金が入金された際に、差し引いた118,800円にその就学支援金を充てる処理を行います。

これを「充当する」という言い方をしています。

こちらもイメージにすると以下の図のようになります。

この方法ではケース1の逆で、生徒側の経済的負担は軽減されますが、高校側は毎学期生徒ごとに授業料金額を設定する負担が発生します。

ケース3:ケース1,2の併用

私が今まで勤務した高校ではこのケースでした。

例えば、1学期の授業料は全額納付し、2学期以降は就学支援金を考慮した金額を納付するかたちをとります。

なぜ、このようなやり方をするのかというと、それは就学支援金の申請手続きのタイミングが関係しています。

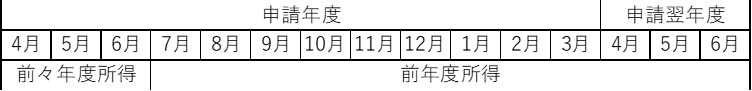

現行の就学支援金制度には前述のとおり、所得要件があります。

この所得要件を満たしているか判定する際に、直近(就学支援金を申請する年度の前年度)の所得金額を用います。

そして、直近の所得金額は例年6月ごろに課税証明書など公的な証明書類に反映されます。

そのため、1学期の授業料納付日(4月)には直近の世帯所得が把握できず、いくら授業料から差し引けばよいかわからないためこのような対応となるわけです。

もう少し、細かい話をします。

判定基準となる所得金額の年度と就学支援金の対象期間との関係を表したものが、以下の図です。

- 就学支援金申請年度の4-6月の支援金額は前々年度の所得に基づいて判定

- 申請年度の7-3月および申請翌年度の4-6月の支援金額は前年度の所得に基づいて判定

ということになります。

そのため、前々年度の所得金額では要件を満たしていても、前年度の所得金額が要件を満たしていないという場合や、その逆もありえます。

加えて、私立高校の場合は「加算」という条件も加わり、パターンはかなり複雑です。

通常1学期分の授業料は4-8月分に該当します。

つまり、ちょうど判定基準となる所得年度が変わる月をまたぐことになります。

「前々年度の所得が要件を満たしているから前年度も満たしているだろう」と予想し、就学支援金を見込んだ授業料金額を設定しても、ふたを開けたら要件を満たしておらず、追加で授業料を納付してもらう必要があるということが起こりえます。

「追加で」と言われると、あまり気分のいいものではありませんよね。

そこで、前述のように一旦1学期の授業料は就学支援金を加味せず納めてもらい、正確な所得が把握できたタイミングで対応するという方法をとります。

従って、生徒の世帯の状況に応じて「返金」または「充当」のいずれかを実施(ケース1,2の併用)することになります。

この方法では、生徒側の経済的負担も軽減しつつ、高校側の負担も多少抑えることができます。

まとめ

- 就学支援金制度の意義を意識しながら国の動向に注目

- 「経済的負担の軽減」を念頭に、就学支援金の「返金」「充当」のバランスを調整

「私立高校の無償化」の意義と、その「無償化」における高校と生徒の世帯間でのお金のやりとりの様子を紹介しました。

お金のやりとりについては、高校によって様々な方法があると思いますので、この記事はあくまでその一例と理解していただければと思います。

次回は、このお金のやりとりに基づいて、どのような会計処理が行われているかなどを解説させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。