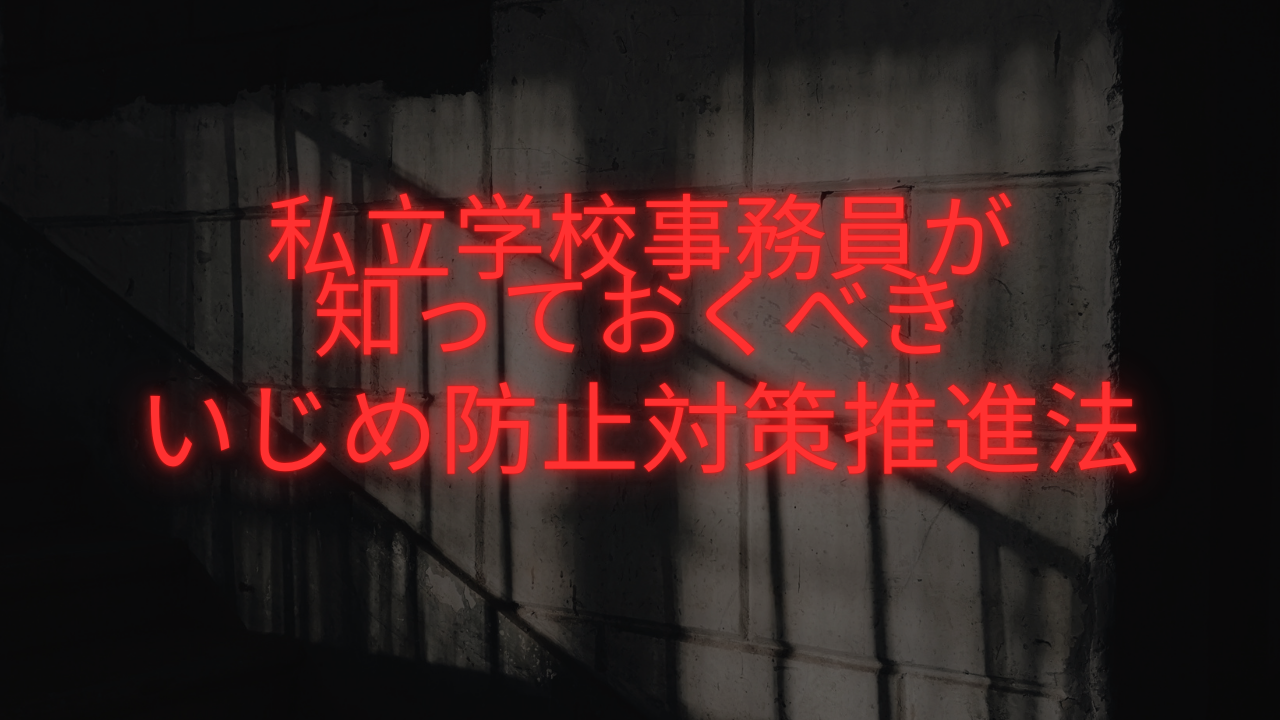

この記事は以下のような人を対象としています。

・「いじめ防止対策推進法」について知りたいと思っている人

テレビや新聞、インターネットなどを見ていると「いじめ」に関する事件等を目にすることがあります。

その中には、生徒児童等の生命に係わるものもあり、見ていて暗い気持ちになる方も多いのではないでしょうか。

私もそんな一人です。

そんな「いじめ」について、私立学校事務員が知っておくべきことの一つとして「いじめ防止対策推進法」があります。

しかし、

「いじめ防止対策推進法」のことを理解しておかないといけないと思っているけど、後回しにしてしまっているなぁ。

という声も聞きます。

なぜ後回しにしてしまうのか。

それは、この法律の「理解するべきポイント」が整理されていないからだと私は考えています。

ただ何となく「理解しておかなければ」と思うのではなく、「何を」理解しておくべきかを明確する。

そうすることで、学ぶことへの第一歩が踏み出しやすくなると思います。

そこでこの記事では、「いじめ防止対策推進法」について私が「理解が必要」と思っているポイントをまとめてみました。

全体像は以下のとおりです。

- 「いじめ」とは

- 学校がやるべきこと

いじめの有無に関わらずやるべきこと

いじめの疑いが発生したときにやるべきこと

「重大事態」が発生したときにやるべきこと

「定義」プラス「学校がやるべきこと」3つという構成です。

このあたりをおさえておき、保護者等へ適切な対応ができるように準備しておけば、相手に安心感を与え、学校に対する信用につなげられると考えています。

皆さまの学びの一助になれば幸いです。

なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。

また、基本的な内容については、文部科学省の「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日) 概要(文部科学省ホームページへのリンク)」と、以下に紹介する書籍の内容を参考にしています。

書籍の紹介

書籍名:改訂新版 問題を解決する学校法務

著者名:弁護士法人 名川・岡村法律事務所

出版社:時事通信出版局

発売日:2024年2月15日

【定義が大事】「いじめ」とは

まずは、いじめ防止対策推進法の条文を確認しておきましょう。

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

e-GOV法令検索より引用

この定義、かなり広い範囲について「いじめ」の対象にしているようです。

参考書籍の方の解説も見ておきましょう。

この定義によると、例えば、好意からあだ名で呼んだだけでも、相手に心身の苦痛を感じさせた場合にはいじめに該当します。

「改訂新版 問題を解決する学校法務」より引用

このように、同法上のいじめの範囲は、社会通念上のいじめよりも広いことに注意が必要です。 P12

「相手に心身の苦痛を感じさせた場合」がポイントですね。

この定義は大変重要ですので、個人の主観に頼らないようにしておきましょう。

【3つの義務】学校がやるべきこと

同法上で定められている「学校がやるべきこと」を大きく分けると以下の3つになります。

- いじめの有無に関わらずやるべきこと

- いじめの疑いが発生したときにやるべきこと

- 「重大事態」が発生したときにやるべきこと

やるべきことは「予防」と「対処」。

そのうち「対処」は「重大事態」とそれ以外に分かれていると覚えておけばよいと思います。

以下、1つずつ詳細を確認していきましょう。

【予防】いじめの有無に関わらずやるべきこと

文部科学省の資料では以下の3つが掲載されています。

文部科学省「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日) 概要」より加工して引用

- いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める

- 基本的施策を定める

- 複数の教職員、心理・福祉等の専門家その他の関係者により構成される組織を設置する

「基本方針」「具体的な予防策」「中心となる組織」の3つを明確にするといったところでしょうか。

さらに基本的施策として5つのやるべきことが定められています。

これも文部科学省の資料から引用します。

文部科学省「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日) 概要」より加工して引用

- 児童等に対する道徳教育等の充実

- 早期発見等の措置

- 相談体制の整備

- 教職員へのいじめの防止等のための対策に関する研修の実施

- インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進

皆さんの勤め先の状況を確認して、①から⑤それぞれどんな取組みをしているか洗い出しておくと、保護者等にも説明しやすいと思います。

ちなみに私の勤め先ではこんな感じでした。

番号は上述の基本的施策の5つに対応しています。

- 学校行事としてのボランティア活動の実施

- 学内規程に定められた時期に面談およびアンケートを実施

- 「いじめ防止対策委員会」の整備

- スクールカウンセラー等による研修の実施

- SNS運用などについての外部有識者による研修の実施

こうした研修などは、担当者が交代すると「前からやっていたから」と惰性で行われることがあります。

そのようなことがないように、それぞれの目的を職員会議等で繰り返し伝える必要があると感じています。

また参考書籍では、⑤について以下の点にも触れています。

学校等は、インターネット上のいじめの重大性を児童生徒に理解させる取り組みを行い、併せて、ネットパトロールなどの体制を整備することが求められます。 P13

「改訂新版 問題を解決する学校法務」より引用

啓蒙活動だけでは終わらせないようにとのことですね。このあたりの整備が、学校のリソース(ヒト・モノ・カネ)との関係で難しいように感じています。

【対処その1】いじめの疑いが発生したときにやるべきこと

「対処」として定められているのは以下の5点です。

文部科学省の資料から引用します。

文部科学省「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日) 概要」より加工して引用

- いじめの事実確認と設置者への結果報告

- いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援

- いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言

- 警察との連携(いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものである場合)

- 懲戒、出席停止制度の適切な運用等

こちらについては、「予防」の際に定めた「基本方針」で各学校が具体的な内容を定めていると思います。

私の勤め先の規程を確認したところ、定められていました。

皆さんも、勤め先の規程がどんな内容になっているか確認しておきましょう。

何かあった際に「そんなこと定めてあったっけ?」という状態では、保護者等に信頼を損ねてしまうかもしれませんので。

【対処その2】「重大事態」が発生したときにやるべきこと

こちらについては、まず「重大事態」の定義を確認しておきます。

文部科学省の資料には、以下の2点いずれかに該当するケースであると説明されています。

文部科学省「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日) 概要」より引用

- いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

- いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

「生命、心身、財産」「長期欠席」がキーワードですね。

このような「重大事態」が発生した場合に、学校がやるべきこととして以下の3つが定められています。

これも文部科学省の資料を引用します。

文部科学省「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日) 概要」より加工して引用

- 事実関係を明確にするための調査の実施

- いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供(調査実施時)

- 重大事態が発生した旨の報告(私立学校は所轄庁である都道府県知事)

個人的には3つめの「重大事態の報告」がよく問題になっているような印象です。

報告があった・なかったとか、報告したけど対応がなかったなどですね。

ニュースなどでいじめの案件を目にするのは、おそらくこの「重大事態」に関わるものだと考えられます。

そんな時、上述の3つのやるべきことのどの部分が問題となっているかに注目すると、より理解が深まると思っています。

【おまけ】いじめにまつわる体験談

私立学校事務員として20年以上働いていますが、幸い今まで「重大事態」に遭遇したことはありません。

「意地悪をする」「からかう」といったことはあるようですが、それも「いじめ防止対策委員会」のような組織が関わるような事態には至っていません。

ただ、それらも前述の「いじめ」の定義からすれば、十分該当する可能性があるということになりますが。

そんななかで、私が「いじめ」に関係する問題にあたったことが一度だけあります。

それが「いじめによる学納金納付拒否」です。

以前の勤め先で、学納金の納付が滞っている生徒がいました。

父親の携帯電話が連絡先になっていたので、何度も電話しましたがつながらず。

どうしたものかと思い、担任に母親の連絡先がわからないか尋ねに行きました。

するとあっさり、母親の連絡先を教えてくれたのです。

早速、電話をかけると母親が電話口に出ます。

学費が納入されていないので、どのような状況か教えていただきたくお電話させていただきました。

と言って切り出すと、

ご存じないんですか?うちの子、今いじめに遭ってるんです。その件が解決するまで学費は支払いません。

との返答が。

担任、何も言ってなかったけど・・・。

と思いながら、とりあえず事情を把握していなかったことを謝罪。

その後は、母親から学校に対する不満を一方的に聞き続ける時間が続きました。

ようやく電話から解放されると、すぐさま事務長に報告。

事務長から校長に話をしていただき、この件については一旦事務室は手を離すことになりました。

最終的には、保護者の理解を得ることができ、無事学費は納入されたのですが、

とりあえず、問題は事務室にも共有しようよ。

という一件でした。

まとめ

この記事を書いている2025年には、部内での「いじめ」に関する情報提供により、夏の高校野球甲子園大会に出場していた学校が、大会途中に辞退するということがありました。

「いじめ」は被害者だけでなく加害者やその関係者にも重大な影響を及ぼす問題であることが、このことからも想像できると思います。

そうした「いじめ」が起こらないようにするため、または起こった際に適切に対処できるようなるために、「いじめ防止対策推進法」の基本的な部分だけでもおさえておきましょう。

この記事がそのきっかけにつながれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21136547&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8999%2F9784788718999.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)